【事業承継物語】第三話:「ずっと続けて」と客は言う。後継者のいない店主と、一通の封筒。

目次

- 導入:優しい言葉が、ナイフになる時

- 【事業承継物語:本編】

- サイトウ書店の、昼下がり

- 背表紙を撫でる、静かな夜

- 一通の、白い封筒

- 【プロの視点:今回の物語から学ぶ3つの教訓】

- 教訓①:「良い会社」のパラドックス。愛されるほど、承継は難しくなる

- 教訓②:M&Aは「敗北」ではない。会社の魂を未来へ運ぶ「方舟」である

- 教訓③:社長が最初にすべき仕事は「魂の言語化」

- まとめ:今日の物語からの、あなたへのメッセージ

- 物語の終わりに

導入:優しい言葉が、ナイフになる時

会社を、誰にも託せない。 その現実は、静かな絶望となって、経営者の心に深く、重くのしかかります。

そして、時に、お客様からの温かい励ましの言葉こそが、何よりも鋭いナイフとなって、その心を抉ることがあるのです。

これは、後継者がいない、一人の誠実な店主の物語。 そして、彼の元に届いた、一通の封筒の物語です。

【事業承継物語:本編】

サイトウ書店の、昼下がり

地方都市の駅前商店街に、その店はある。「サイトウ書店」。創業80年。現在の店主である斎藤誠一(70)で、二代目だ。

「あら、斎藤さん、こんにちは。うちの子、この絵本が大好きで」 「まいどあり。さくらちゃん、大きくなったねぇ」

平日の昼下がり、幼い娘の手を引いた若い母親が、にこやかに話しかけてくる。斎藤は目を細め、レジカウンター越しに、小さな頭を優しく撫でた。この光景が、斎藤のすべてだった。

会計を終え、母親は店の出口で振り返り、最高の笑顔で言った。 「この本屋さん、大好きです。どうか、ずっと続けてくださいね」

「……ええ、ありがとうございます」

斎藤も、最高の笑顔で返した。しかし、親子連れの背中が見えなくなった瞬間、その笑顔は、まるで張り子のお面のように、音もなく剥がれ落ちた。

ずっと、続けたい。続けられるものなら。 独身で子供はおらず、店を支えてくれるベテランの鈴木さんも、家庭を持つパートタイマーだ。彼女に、この店を背負わせるわけにはいかない。

お客様の善意の言葉が、自分の無力さを突きつけてくる。

(……後継者不在の悩み。その本当の苦しみは、誰にも悪意がないこと。そして、誰のせいにもできないことにある)

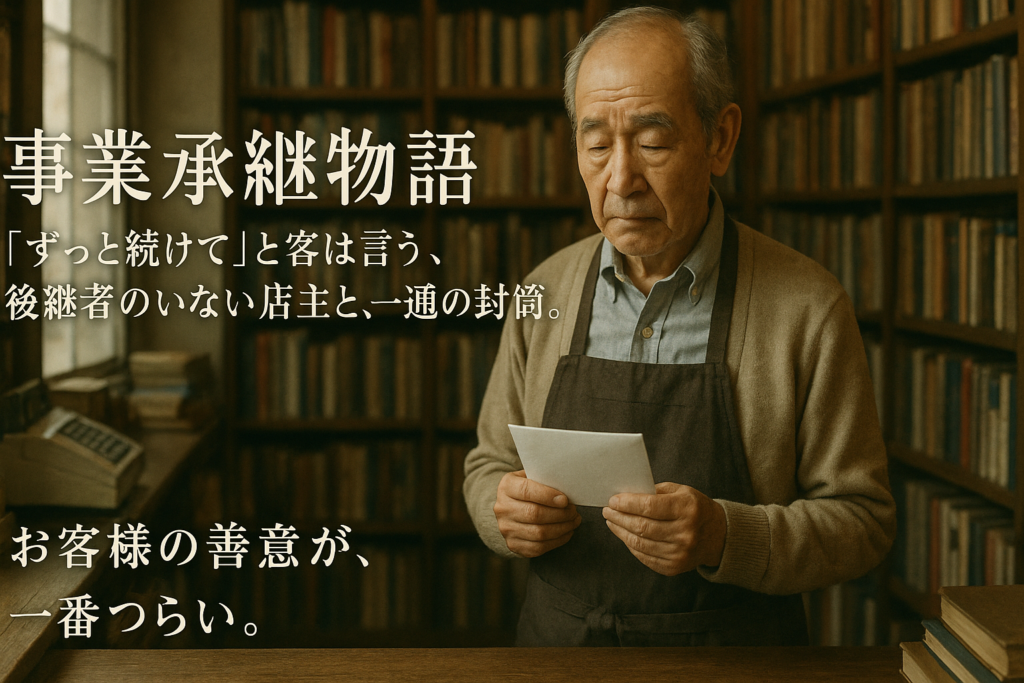

背表紙を撫でる、静かな夜

その夜、店のシャッターを下ろした後も、斎藤は一人、薄暗い店内にいた。 背の高い本棚にぎっしりと詰まった、無数の本。その一冊一冊の背表紙を、まるで愛しい我が子を撫でるように、指先でそっと辿っていく。

父からこの店を継いで、50年。雨の日も、風の日も、この場所で、本を売り続けてきた。 この店は、単に本を売る場所じゃない。子供たちが初めて物語の世界に出会う場所であり、学生たちが参考書を片手に未来を語る場所であり、高齢者が世間話に花を咲かせる、地域の「居場所」なのだ。

この灯りを、自分の代で消してしまうのか。 先代である父に、そして、この店を愛してくれたすべての人に、申し訳が立たない。

一通の、白い封筒

翌日。いつものように郵便受けを確認すると、一通だけ、見慣れない封筒が入っていた。 光沢のある上質な紙。差出人には、黒々としたゴシック体で『株式会社ブックス・ネクスト 事業開発部』と記されている。全国に300店舗以上を展開する、大手書店チェーンだ。

胸のざわめきを抑えながら、ペーパーナイフで封を切る。 中には、時候の挨拶もそこそこに、極めて事務的な言葉が並んでいた。

「貴店の土地・建物、および営業権の取得につきまして、前向きに検討させていただきたく…」

いわゆる、M&A(買収)の提案だった。 その瞬間、斎藤の頭の中に、二つの未来が、同時に浮かび上がった。

一つは、この店を売り払い、従業員の雇用と、自らの老後の生活を守る未来。 そしてもう一つは、この店の「魂」が、巨大資本の効率的なマニュアルに塗り潰され、ただの「商品を売る場所」へと成り果ててしまう未来。

斎藤は、その一通の白い封筒を手に、店のレジカウンターで、ただ、立ち尽くしていた。

【プロの視点:今回の物語から学ぶ3つの教訓】

斎藤さんの物語は、事業承継における、もう一つの、そして極めて深刻な現実です。この静かな絶望から、希望を見つけ出すための視点を、3つお伝えします。

教訓①:「良い会社」のパラドックス。愛されるほど、承継は難しくなる

サイトウ書店のように、地域に愛され、独自の文化を持つ「良い会社」ほど、後継者が見つかりにくい、というパラドックスが存在します。なぜなら、その会社の本当の価値は、決算書には載らない「魂」の部分にあるからです。 その「魂」の価値と、それを守り抜くことの重圧を理解しているからこそ、誠実な経営者は、安易に「誰でもいい」と後継者を選ぶことができなくなってしまうのです。

教訓②:M&Aは「敗北」ではない。会社の魂を未来へ運ぶ「方舟」である

多くの経営者は、M&A(会社売却)を、自らの「敗北」や「逃げ」だと考えがちです。しかし、それは大きな誤解です。 後継者がいないという現実は、いわば、会社という村を襲う「大洪水」です。その時、M&Aは、村のすべてを水底に沈めるのではなく、**村の大切な文化や住民(=会社の魂や従業員)を乗せ、次の時代へと運ぶための「方舟(はこぶね)」**になり得るのです。 重要なのは、どんな舟(相手企業)に、何を乗せるのか。それを見極めることです。

教訓③:社長が最初にすべき仕事は「魂の言語化」

M&Aの提案が来た時、焦って条件交渉から入ってはいけません。その前に、社長がたった一人で、静かに行うべき、最も重要な仕事があります。 それは、自社の「魂」を、言葉に書き出すことです。

- この会社が、絶対に失ってはならないものは、何か?

- お客様に、何を提供し続けることが、この会社の存在意義なのか?

- 従業員にとって、どんな場所であり続けたいか?

斎藤さんであれば、「子供たちが、人生で最初の本と出会える、温かい場所」といったことになるかもしれません。この「魂の定義」こそが、M&Tの相手を選ぶ際の、唯一絶対の「譲れない条件」となり、交渉の羅針盤となるのです。

まとめ:今日の物語からの、あなたへのメッセージ

自分の代で、会社を終わりにする。 その選択は、経営者にとって、耐え難いほどの痛みを伴います。

しかし、会社の「形」が変わることと、会社の「魂」が死ぬことは、必ずしもイコールではありません。 会社の魂とは、建物や看板に宿るのではありません。 それは、お客様の記憶と、従業員の未来、そして、経営者であるあなたの誇りの中に、生き続けるのです。

大切なのは、その魂を、どういう形で未来へ繋ぐのが、最も誠実な道なのかを、真剣に考え抜くこと。その思考の先にこそ、必ず希望はあります。

物語の終わりに

斎藤さんの物語は、ここで一旦、幕を閉じます。 ですが、あなたの会社の物語は、今、この瞬間も続いています。

もし、この物語が、ご自身の姿と少しでも重なるように感じられたなら。 まずは、ご自身の会社の「現在地」を、静かに見つめてみること。

それもまた、新しい章の、静かな始まりなのかもしれません。

この記事を書いた人

千葉 将志(ちば まさし) 経営承継コンサルタント™ / A&C事業承継プロジェクト™ 代表

税理士として数多くの経営者に伴走する中で、企業の最大のテーマが「事業承継」であると痛感。その想いを決定的にしたのは、「もし自分が倒れたら、お客様と社員の未来はどうなるのか?」という自事務所の承継に対する問いでした。この経験を原点に、単なる税務・法務手続きの代行ではなく、先代の「想い」、後継者の「未来」、そして何より「社員の幸せ」を繋ぐための『安心設計図』を、経営者と共に描く現在のスタイルを確立。

数字と現場、そして心に寄り添う伴走者として、あなたの会社を最高の形で次世代へ託すお手伝いをします。

残された時間を、知る。

事業承継には、動ける時期に限りがあります。「まだ大丈夫」という思い込みが、取り返しのつかない事態を招くことも。残された時間と、今打つべき手を確認するための、もう一つの羅針盤です。

【事業承継 手遅れ診断】へ【事業承継物語】シリーズ一覧

- ▶ 第一話:父の生返事と、息子のため息。日常に潜む「見えない壁」

- ▶ 第二話:「お前に」と言えない社長と、「はい」と言えない右腕。

- ▶ 第三話:「ずっと続けて」と客は言う。後継者のいない店主と、一通の封筒。(現在の記事)